Lehm ist einer der ältesten Baustoffe der Welt – und gewinnt im modernen, ökologischen Bauen zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig stellt sich vielen die Frage: Wie ist das eigentlich mit Normen, Regeln und Qualitätssicherung im Lehmbau?

In diesem Artikel zeigen wir die Entwicklung auf: Von jahrhunderte altem Erfahrungswissen über technische Empfehlungen bis hin zu aktuellen DIN-Normen – inklusive der Möglichkeit, heute tragende Lehmwände nach Norm zu bauen. Denn mit dem richtigen Wissen und Material ist Lehm heute nicht nur ein traditionsreicher, sondern auch ein hochmoderner und sicherer Baustoff.

Traditionelles Bauen mit Lehm: Bewährt, aber nicht genormt

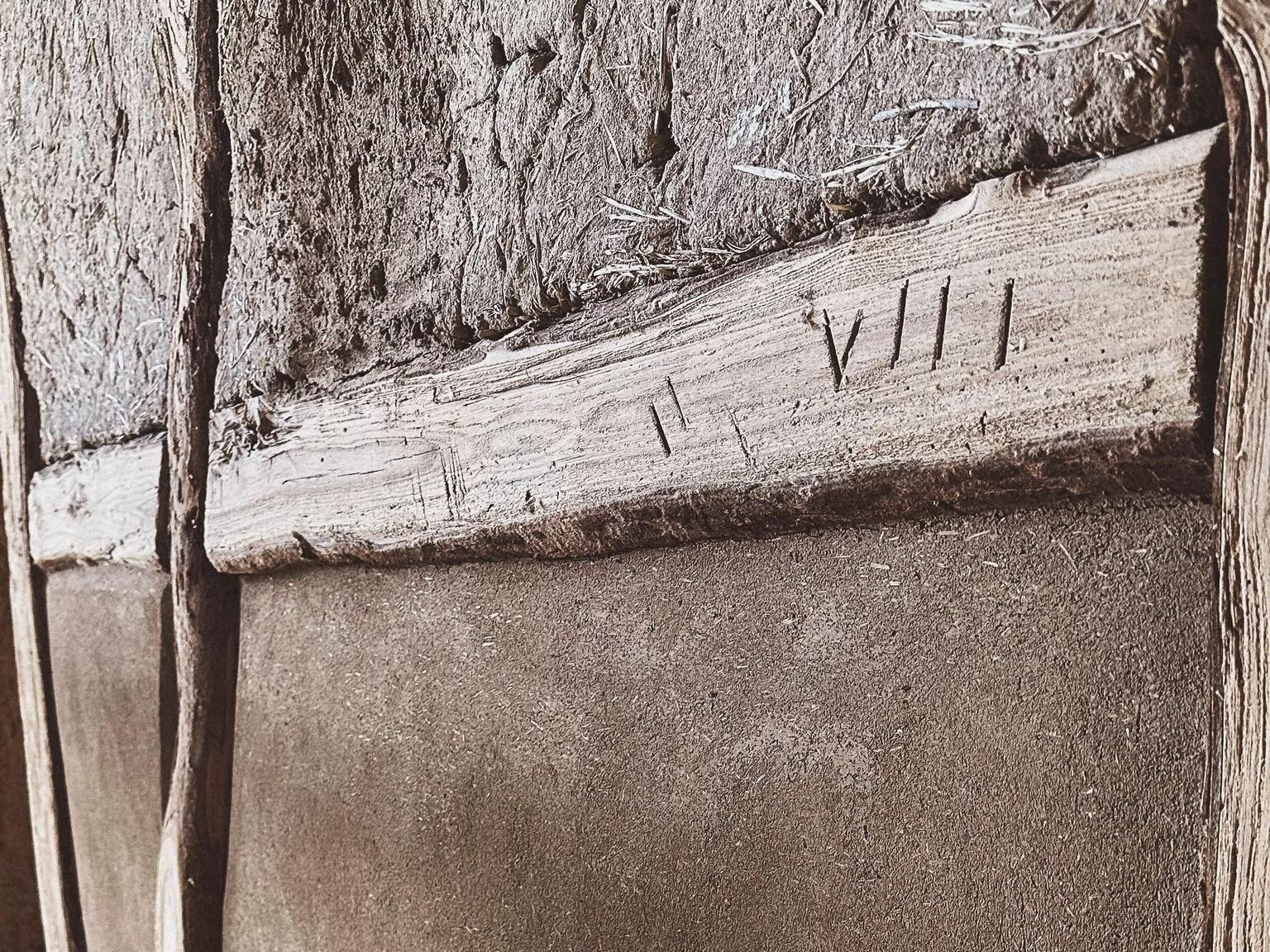

Lehm wurde über Jahrtausende hinweg als Baustoff verwendet. In vielen Regionen Europas, Afrikas, Asiens und Amerikas entstanden ganze Siedlungen aus Lehm. Ob als Stampflehm, Strohlehm oder Lehmstein – Lehm war stets regional verfügbar, einfach zu verarbeiten und bot durch seine Masse ein angenehmes Raumklima.

In Deutschland finden wir bis heute zahlreiche Altbauten, Fachwerkhäuser und Scheunen mit Lehmausfachungen oder dicken Innenputzen. Diese Bauweise war oft individuell: Der Handwerker wusste, welche Erde vor Ort taugt, wie viel Stroh er beimengen musste und wann der richtige Zeitpunkt zum Verputzen oder Trocknen war.

Doch genau hier liegt auch das Problem: Ohne schriftlich dokumentierte Verfahren oder definierte Qualitätsstandards war es schwer, Lehmbaustoffe in größerem Maßstab oder im Bauordnungsrecht zu verankern. Der Erfahrungswert blieb lokal, der Transfer in die moderne Bauplanung schwierig.

Allgemein anerkannte Regeln der Technik

Mit der zunehmenden Technisierung des Bauens und der Einführung gesetzlicher Vorgaben (z. B. Landesbauordnungen) reichte das überlieferte Wissen nicht mehr aus. Es brauchte objektive Bewertungsgrundlagen – für Materialien ebenso wie für Konstruktionen.

Die sogenannten “allgemein anerkannten Regeln der Technik” (a.a.R.d.T. oder aaRdT) schufen ein erstes Fundament. Sie beruhen nicht auf gesetzlichen Vorgaben, sondern auf dem Stand des technisch Möglichen, Bewährten und Akzeptierten. Im Lehmbau heißt das: Was sich in der Praxis als sicher, funktional und dauerhaft erwiesen hat, kann als anerkannte Regel der Technik gelten – etwa Empfehlungen zur Putzdicke, Mischungsverhältnisse oder typische Aufbauweisen.

Diese Regeln sind wichtig, weil sie Orientierung bieten. Sie ermöglichen es auch Planer:innen, Handwerker:innen und Bauleuten, auf eine fundierte Grundlage zurückzugreifen – selbst wenn es (noch) keine Norm gab. Gleichzeitig blieb aber ein Graubereich: Bei Bauabnahmen, Versicherungsschäden oder rechtlichen Streitfällen fehlte oft die klare Nachweisführung, wie sie Normen leisten.

Technische Empfehlungen und Lehmbauregeln

Ein Wendepunkt in der Entwicklung des modernen Lehmbauens war die systematische Aufarbeitung des tradierten Wissens durch engagierte Akteure der Szene. Allen voran Pioniere wie Prof. Gernot Minke, der mit dem “Handbuch Lehmbau” eine Standardliteratur geschaffen hat, oder der Dachverband Lehm e. V., der sich seit 1997 für Qualitätssicherung und Normierung einsetzt.

Die vom Dachverband entwickelten Lehmbauregeln stellen bis heute ein zentrales Nachschlagewerk für Planer:innen und Handwerker:innen dar. Sie enthalten praktische Hinweise zu:

- Mischungsverhältnissen und Zuschlägen

- Bauphysikalischen Eigenschaften (z. B. Feuchteschutz, Schallschutz)

- Ausführung und Trocknung

- Konstruktionsarten wie Ausfachungen, Vormauerungen oder Stampflehm

Darüber hinaus gab es eine zunehmende wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Eigenschaften von Lehm: Forschung zu Druckfestigkeit, Diffusionsverhalten, Tragfähigkeit und Verarbeitung half dabei, das Material objektiv mess- und vergleichbar zu machen. Viele dieser Erkenntnisse flossen später in DIN-Normen ein.

DIN 18947: Geprüfte Qualität bei Lehmputz

Ein großer Schritt in Richtung Standardisierung war die Einführung der DIN 18947 im Jahr 2013, zuletzt überarbeitet im Jahr 2024. Sie ist die erste offizielle Produktnorm für Lehmputzmörtel, und definiert ganz genau, welche Eigenschaften ein solcher Putz haben muss, um als “DIN-konform” zu gelten.

Im Detail legt die DIN 18947 fest:

- Festigkeitsklassen: z. B. S I bis S III, je nach Druckfestigkeit

- Rohdichtebereiche: Leicht- bis Schwerlehmputze

- Abriebfestigkeit: für Oberflächenbeanspruchung

- Prüfverfahren: standardisierte Labormethoden zur Sicherstellung der Vergleichbarkeit

Was das für Bauherren und Profis bedeutet: Wer Lehmputz nach DIN 18947 einsetzt, hat einen geprüften, nachvollziehbaren Baustoff. Das schafft nicht nur Qualitätssicherheit, sondern auch Vertrauen bei Genehmigungsbehörden, Gutachtern und Auftraggebern.

©conluto Vielfalt aus Lehm

Tragendes Bauen mit Lehm: Jetzt genormt

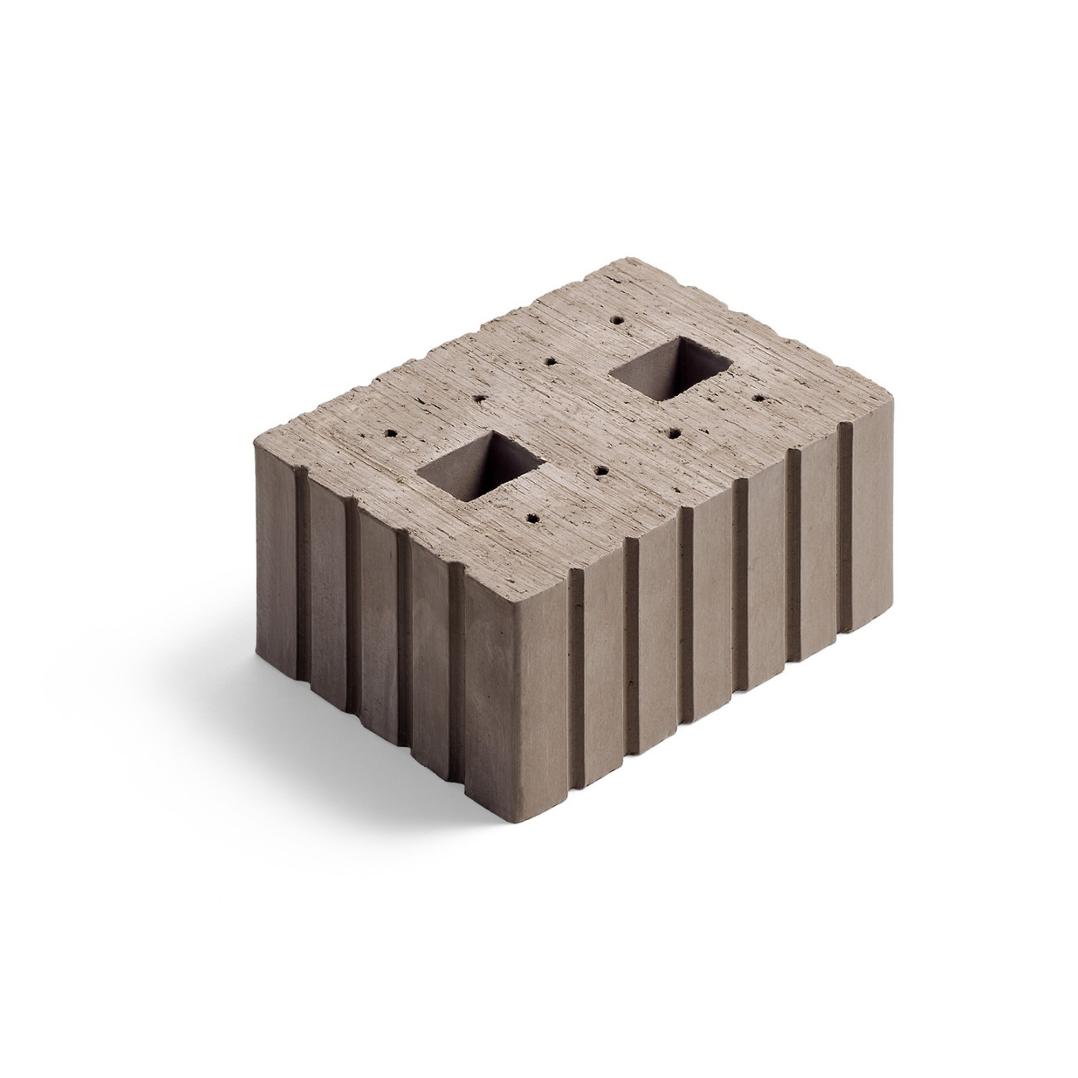

Lange Zeit war Lehm ein Baustoff für nichttragende Anwendungen: als Putz, Ausfachung oder Dämmung. Doch mit der DIN 18940 (veröffentlicht 2023) wurde nun auch das tragende Lehmmauerwerk erstmals umfassend normiert.

Damit wird Lehm auch für statisch relevante Bauteile wie Wände und tragende Innenwände zugelassen. Die Norm definiert:

- Anforderungen an Lehmsteine, Lehmmörtel und Wandaufbauten

- zulässige Spannungen, Lastannahmen und Bemessungsverfahren

- bauphysikalische Kennwerte und Prüfmethoden

Weitere Normen im Lehmbau sind:

- DIN 18945: Lehmsteine (rev. 2024)

- DIN 18946: Lehmmauermörtel (rev. 2024)

- DIN 18947: Lehmputzmörtel (rev. 2024)

- DIN 18948: Lehmplatten (rev. 2024)

Mit diesen Normen lassen sich heute Lehmgebäude rechtssicher und nachvollziehbar planen – auch mit bis zu 4 Vollgeschossen. Ein Meilenstein für alle, die Lehm nicht nur als Baustoff, sondern als tragende Idee verstehen.

Fazit: Lehm ist heute präziser planbar denn je

Lehm steht wie kaum ein anderer Baustoff für die Verbindung von Tradition und Zukunft. Seine bauphysikalischen Vorteile – von der Feuchteregulierung bis zur Recyclingfähigkeit – sind unbestritten. Doch erst die systematische Normierung ermöglicht es, Lehm in den Kontext moderner Bauplanung, Genehmigung und Ausführung zu integrieren und in die große Masse zu bekommen. Lehm wird immer mehr auch im öffentlichen Gebäude verwendet. Durch die Verwendung in Kindergärten oder Museen werden die vielen Vorteile einer breiten Masse zugänglich und viele Gesellschaftsschichten können profitieren.

Für Planer:innen und Handwerker:innen heißt das:

- Wer DIN-konforme Produkte verwendet, kann sich auf klar definierte Eigenschaften verlassen.

- Wer mit nicht normierten, aber bewährten Baustoffen arbeitet, sollte Erfahrungswerte und Qualität nachvollziehbar dokumentieren.

- Wer heute mit Lehm baut, baut mit Verantwortung – für Mensch, Umwelt und Baukultur.

Im Lehm-Laden legen wir Wert auf transparente Beratung. Ob geprüft nach DIN oder auf Praxiserfahrung basierend: Wir helfen Dir, das passende Produkt für Dein Bauvorhaben zu finden.